von Dr. Sergei Kovalenko, AG Orion

Viele Hobbyastronomen beobachten gerne – oder fotografieren. Doch die Objektauswahl ist oft nicht einfach: Viele Objekte sind nur zu bestimmten Jahreszeiten zu sehen, manchmal – je nach Breitengrad – auch nur für ein sehr kurzes Zeitfenster. Um ein Projekt also erfolgreich zu Ende zu bringen, muss man genau wissen, wohin und vor allem wann man schauen muss.

Eine gute Hilfe sind Planetariumsprogramme für den PC, Tablet oder Smartphone. Sie stellen den Sternenhimmel realistisch dar und beinhalten eine große Zahl an astronomischen Objekten. Eine Auswahl an Apps, Programmen und Webseiten finden Sie unter „Links“.

In unserem „Himmlischen Jahresführer“ finden Sie eine Auswahl an Objekten, die sich zur visuellen Beobachtung oder Fotografie eignen. Dabei kommt es darauf an, mit welchem Teleskop, Objektiv oder Fernglas man beobachtet oder fotografiert. Je größer die Öffnung der Optik ist, desto mehr Details lassen sich auflösen (man spricht vom „Auflösungvermögen“). Bei der visuellen Beobachtung bestimmt das Verhältnis zwischen Teleskopbrennweite und Okularbrennweite die Vergrößerung. Je kleiner die Okularbrennweite, desto desto höher die Vergrößerung. Das Auflösungsvermögen des Teleskops setzt dabei aber die Grenzen der noch sinnvollen maximalen Vergrößerung. Als Richtschnur sagt man, dass die maximal sinnvolle Vergrößerung eines Teleskops die doppelte Öffnung des Teleskops in Millimetern beträgt. Bei einem Teleskop mit 100mm Objektivdurchmesser wäre die maximal sinnvolle Vergrößerung 200fach.

Sie finden bei den Objekten in unserem Himmlischen Jahresführer Beispiele für geeignete Teleskop- und Okularbrennweiten.

Beim Fotografieren bestimmt die Größe des Kamerasensors in Verbindung mit der Teleskopbrennweite das sich ergebende Gesichtsfeld („Field of view“ – FoV genannt). Daraus ergibt sich, in welcher Größe ein Objekt fotografisch abgebildet wird.

Mit Planetariums-Programmen oder verschiedenen Webseiten lässt sich simulieren, wie groß ein Objekt mit einem Teleskop und seiner Brennweite, sowie dem gewählten Okular bzw. Kamerasensor aussieht.

Frühlingszeit ist Galaxienzeit

Jeder Hobbyastronom, der sich mit visueller Beobachtung oder der Astrofotografie beschäftigt, weiß: Frühlingszeit ist Galaxienzeit. Primär stammt dieser Slogan von der Tatsache, dass im Frühling der Löwe und die Jungfrau hoch am Himmel stehen und beide Sternbilder eine Unmenge an wunderschönen Galaxien bieten.

Die hellste Galaxie im Sternbild des Löwen ist beispielsweise die Galaxie NGC 2903, die sich im Kopf des Löwen befindet und bereits mit einfachen Geräten gut ausgemacht werden kann. Ein ebenfalls sehr prominentes Objekt ist das Leo-Triplet – eine Ansammlung von drei Galaxien (M65, M66 und der Hamburgergalaxie NGC 3628) – das ebenfalls bereits mit kleinen Teleskopen bewundert werden kann (Abb. 1).

Abb. 1: Das Leo-Triplet, bestehend aus den drei Galaxien M65, M66 und NGC 3628

Mit einem Teleskop der Brennweise von mindestens 600mm und einem 30mm-Okular lassen sich diese Galaxien bereits gut auflösen und beobachten.

Die etwas unscheinbarere M96-Gruppe, bestehend aus den Galaxien M95, M96 und M105, liegt ebenfalls etwas weiter im Löwen. Die beiden ersten Galaxien zeigen in größeren Spiegelteleskopen sogar herrliche Spiralstrukturen (s. Abb. 2 für die Galaxie M96).

Abb. 2: VLT-Aufnahme der Galaxie M96

Ein definitives Lieblingsobjekt eines fast jeden Astronomen ist der Virgo-Galaxienhaufen, der sich gleich neben dem Löwen erstreckt. Bereits mit einfachen Geräten lassen sich hier viele wunderschöne Galaxien beobachten und ablichten. Tatsächlich ist der Virgo-Haufen so dicht mit Galaxien bepackt, dass ein Blick durch eine Optik mit recht kurzer Brennweite gleich viele Galaxien auf einmal offenbart. Das prominenteste Objekt dieser Kategorie ist Markarians Galaxienkette (Abb. 3).

Abb. 3: Markarians Galaxienkette

Diese Galaxienkette enthält viele recht helle Galaxien und kann deshalb auch schon mit Feldstechern beobachtet werden. Direkt neben Markarians Galaxienkette befindet sich auch die Galaxie M87, auch Virgo-A genannt – die hellste Galaxie im gesamten Haufen.

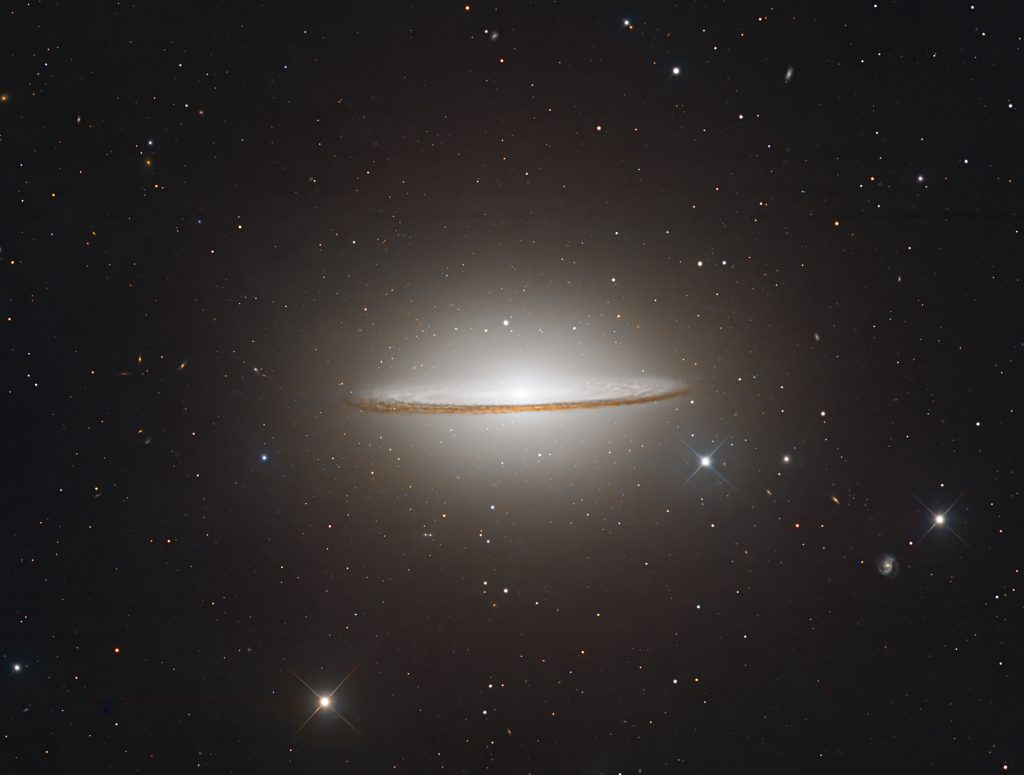

Deutlich näher am Horizont, im Sternbild der Jungfrau, befindet sich ein weiteres prominentes Objekt, die Sombrero-Galaxie M104 (Abb. 4) – ein Highlight für jeden Astronomen.

Abb. 4: Die Sombrero-Galaxie

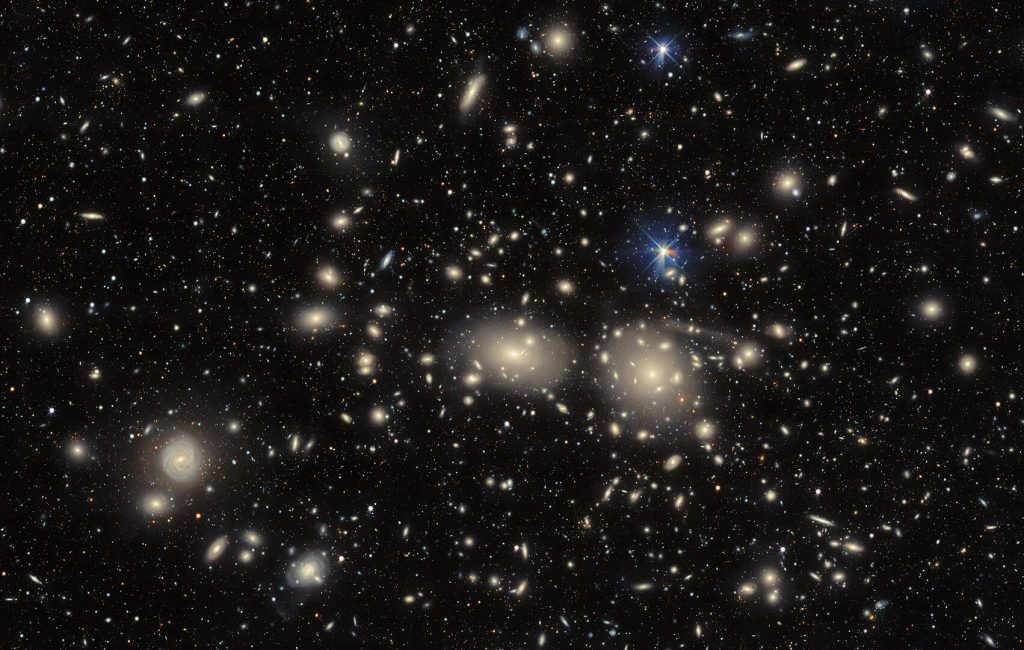

Gleich neben dem Virgo-Haufen befindet sich im Haar der Berenike (Coma Berenices) der doch etwas anspruchsvollere Coma-Haufen, dessen Galaxien überwiegend visuell kleiner sind als die des Virgo-Haufens (Abb. 5). Dieser ebenfalls faszinierende Haufen ist doch eher etwas für fotografisch interessierte Astronomen.

Abb. 5: Der Coma-Haufen im Haar der Berenike

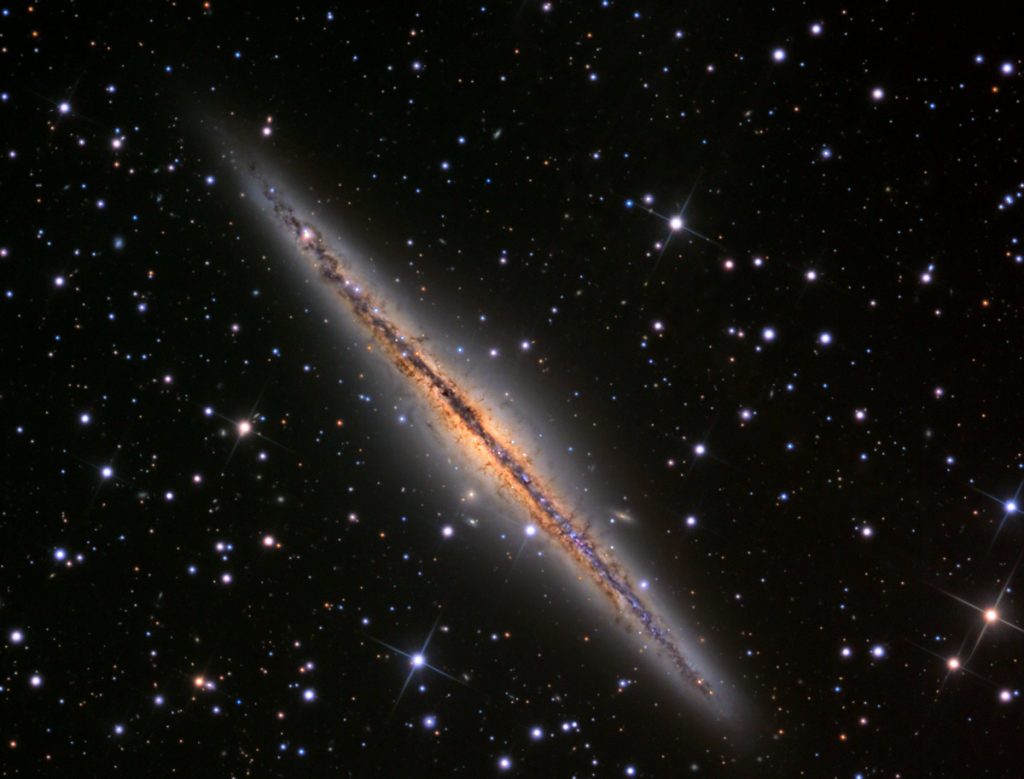

Das Sternbild des Haars der Berenike selbst enthält ebenfalls zwei sehr bemerkenswerte Galaxien, die von jedem visuellen Besucher gerne bestaunt werden: Die „Blackeye-Galaxie“ M64 (Abb. 6) und die „Nadelgalaxie“ NGC 4565 (Abb. 7), die die Beobachter durch ihre ausgeprägten Staubbänder faszinieren.

Abb. 6: Hubble-Aufnahme der „Blackeye-Galaxie“ M64

Abb. 7: Die „Nadelgalaxie“ NGC 4565

Der Sommer – Die Jagd nach Kugelsternhaufen und Nebeln

Der Sommer offenbart in der Tat – trotz seiner kurzen Nächte – die reichhaltigste Auswahl an astronomisch faszinierenden Objekten.

Zunächst ist der Sommer die Zeit der Kugelsternhaufen. Der Kugelsternhaufen M3 im Sternbild des Bärenhüters und der prächtige Herkuleshaufen M13 gehören zu den bekanntesten Objekten des Sommerhimmels und stellen nahezu obligatorische Beobachtungsziele dar (Abb. 8 und Abb. 9).

Abb. 8: Der Kugelsternhaufen M3

Abb. 9: Der Herkuleshaufen M 13

Ein Teleskop mit 600mm Brennweite und einem 30mm-Okular löst beide Kugelsternhaufen bereits gut auf, größere Brennweiten lassen aber deutlich mehr Details dieser Kugelsternhaufen zu Tage treten.

Doch dies sind nicht die einzigen Kugelsternhaufen, die der Sommerhimmel zu bieten hat. Allein unter den Messier-Objekten können weitere schöne Kugelsternhaufen wie M10, M12, M14 und M107 im Sternbild des Schlangenträgers, M15 im Sternbild des Pegasus, M56 im Sternbild der Leier, M4 und M80 im Sternbild des Skorpions und M2 im Sternbild des Wassermanns bewundert werden. Auch weitere, jedoch visuell kleinere Kugelsternhaufen können beispielsweise im Sternbild des Schützen gefunden werden.

Dadurch, dass wir im Sommer unseren Blick direkt auf die Milchstraßenscheibe richten, offenbaren sich uns hier auch eine Unmenge an wunderschönen Nebeln – große und kleine.

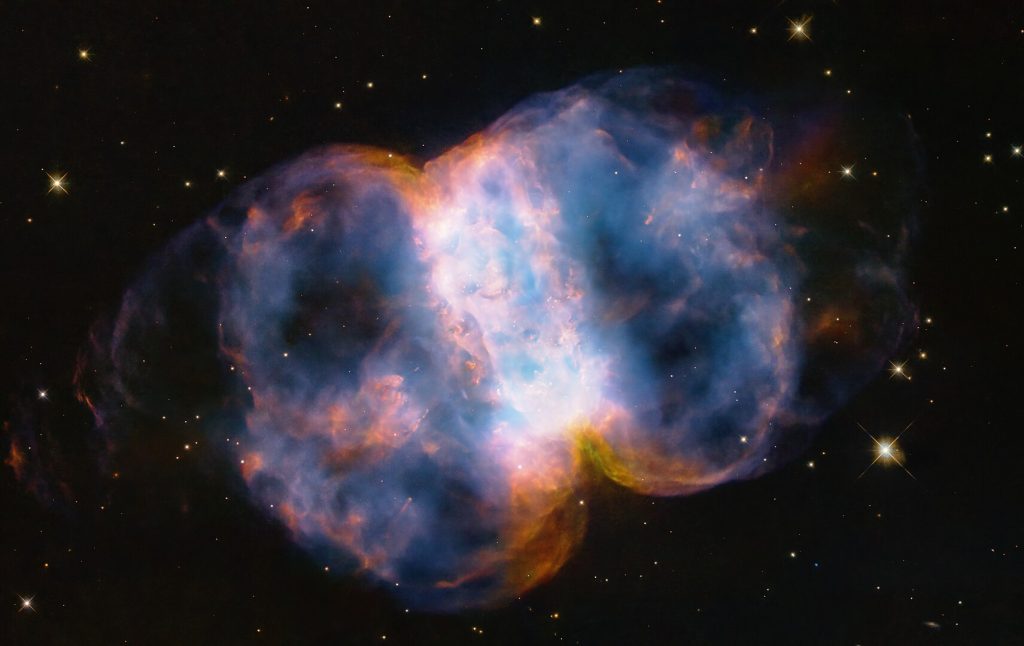

Zu den zweifellos prominentesten Sommernebeln gehören der Ringnebel M57 (Abb. 10) im Sternbild der Leier und der Hantelnebel M27 (Abb. 11) im Sternbild Fuchs – zwei planetarische Nebel ähnlicher Natur, allerdings aus verschiedenen Perspektiven.

Abb. 10: Der Ringnebel M57

Abb. 11: Der Hantelnebel M27

Während für den Hantelnebel bereits ein Teleskop mit 600mm Brennweise und einem 30mm-Okular genügt, benötigt der Ringnebel eine deutlich größere Brennweite (mindestens 1000mm und etwa ein 20mm-Okular), um diesen ausreichend groß darzustellen.

Eines der herrlichsten Objekte, die der Sommerhimmel zu bieten hat, ist der Adlernebel M16 mit seinen „Säulen der Schöpfung“ in seinem Zentrum (Abb. 12).

Abb. 12: Der Adlernebel M16 mit seinen „Säulen der Schöpfung“

Diese majestätischen Säulen sind bis zu 9,5 Lichtjahre lang und lassen sich bereits mit recht kleinen Geräten fotografisch nachweisen. Der gesamte Adlernebel ist ein aktives Sternentstehungsgebiet und enthält viele sehr junge Sterne. Das Hubble-Weltraumteleskop machte 1995 Aufnahmen dieser Region, die faszinierende Strukturen offenbarten. Damit gelangen erstmals detaillierte Einblicke in die Entstehungsprozesse von Sternen, die aus diesem Blickwinkel nie zuvor beobachtet wurden.

Nicht weit vom Adlernebel können weitere herrliche Nebel ausgemacht werden – der Lagunennebel M8, der Omeganebel M17 und der Trifidnebel M20 (Abb. 13) ziehen jeden Sommer sowohl die visuellen Beobachter als auch die Astrofotografen in ihren Bann.

Abb. 13: Der Trifidnebel M20

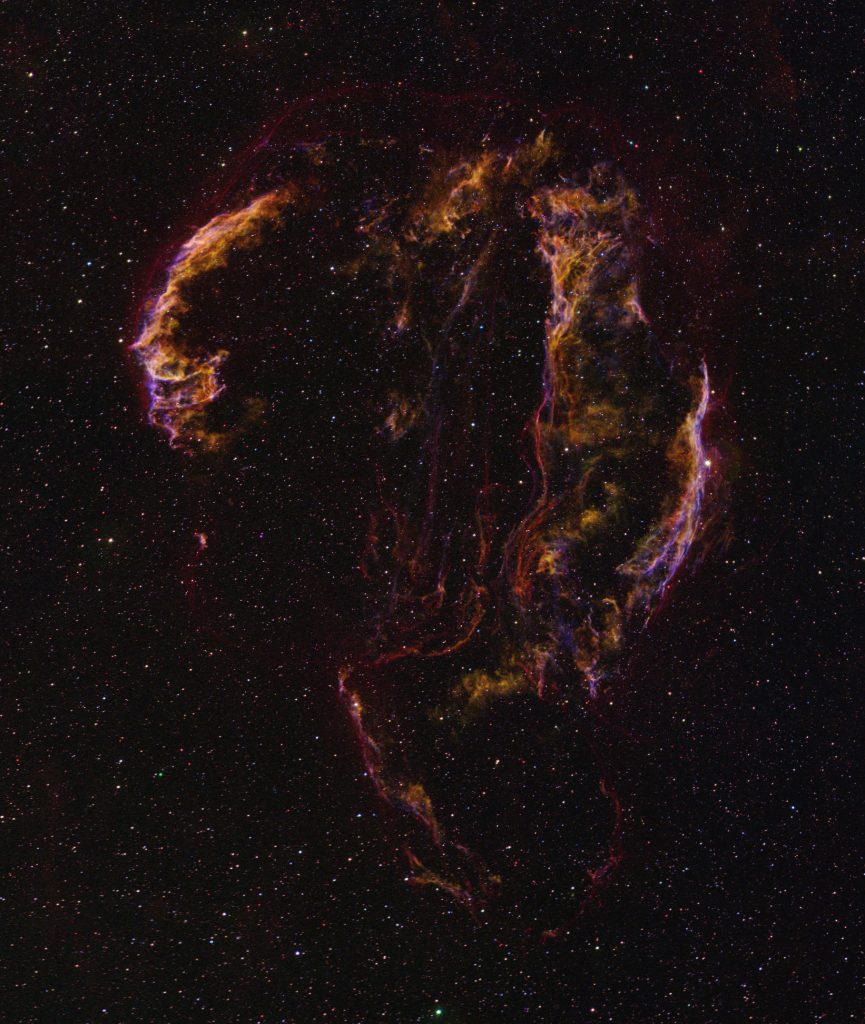

Mit etwas lichtstärkeren Teleskopen und unter Einsatz bestimmter Filter lassen sich weitere herrliche Nebel beobachten: Der Cirrusnebel (Abb. 14) und der Sichelnebel (Abb. 15) faszinieren jeden Beobachter und gehören einfach zu einem gelungenen Beobachtungsabend dazu.

Abb. 14: Der Cirrusnebel

Abb. 15: Der Sichelnebel NGC 6888

Der Nordamerikanebel NGC 7000 im Sternbild des Schwans stellt zweifelsfrei ein weiteres Highlight des Sommerhimmels dar, auf das sich jeder Hobbyastronom und insbesondere jeder Astrofotograf freut (Abb. 16).

Abb. 16: Der Nordamerikanebel NGC 7000

Auch sehr interessant – aber eher für Astrofotografen – ist die Antares-Region mit ihren Nebeln und zwei Kugelsternhaufen. Nach längerer Belichtungszeit offenbart sich hier ein faszinierendes Objekt, das unter dem Namen „Rho Ophiuchi“ bekannt ist (Abb. 17).

Abb. 17: Rho Ophiuchi

Ein passionierter Astrofotograf würde bei hinreichender Belichtungszeit und unter passendem Filtereinsatz tatsächlich nahezu überall im Milchstraßenband Nebel ablichten können – visuell aber bleiben sie nahezu unsichtbar.

Generell aber offenbart ein visuelles Abtasten des Milchstraßenbandes mit Amateurgeräten viele größere und kleinere Sternhaufen, die dem Beobachter die Schönheit und die Faszination unserer Heimatgalaxie offenbaren.

Der Herbst – Unsere großen Nachbarn wandern über den Himmel

Im Herbst klettern die Sternbilder Kassiopeia und Andromeda wieder die Himmelsleiter empor und offenbaren den Blick auf zwei sehr prominente Galaxien: Die Andromedagalaxie M31 mit ihren beiden sie begleitenden Zwerggalaxien M32 und M110 und die Dreiecksgalaxie M33 (Abb. 18 und Abb. 19).

Abb. 18: Die Andromedagalaxie M31 mit ihren beiden Begleitgalaxien M32 und M110

Abb. 19: Die Dreiecksgalaxie M33

Diese beiden Galaxien bilden zusammen mit unserer Milchstraße die drei Giganten der Lokalen Gruppe. Obwohl die Dreiecksgalaxie deutlich lichtschwächer ist als die Andromedagalaxie, lassen sich beide bereits mit recht einfachen Amateurgeräten visuell beobachten.

Ein tatsächlich weniger bekanntes, aber ebenfalls sehr sehenswertes Ziel bildet die „Phantom-Galaxie“ M74 – eine sehr matte Spiralgalaxie mit sehr ausgeprägten Spiralarmen (Abb. 20).

Abb. 20: Hubble-Aufnahme der „Phantom-Galaxie“ M74

Sobald das Sternbild der Andromeda ausreichend hoch am Himmel steht, kann jeder Beobachter die Galaxie NGC 891 bestaunen (Abb. 21), die eine große Ähnlichkeit zur „Nadelgalaxie“ aufweist.

Abb. 21: Die Galaxie NGC 891

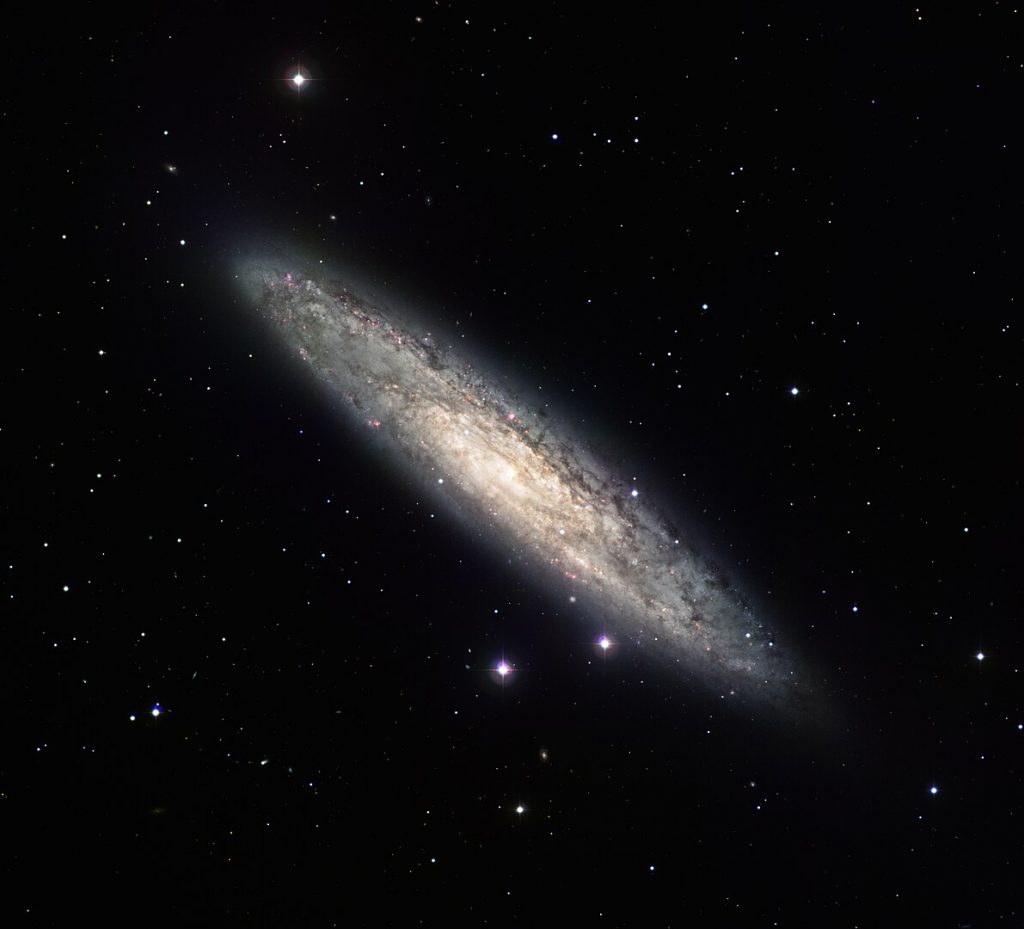

Im Spätherbst offenbart sich noch im Sternbild des Bildhauers die „Sculptor-Galaxie“, eine herrliche Balken-Spiralgalaxie, deren ausgeprägte Arme und Staubbänder trotz starker Schieflage wunderbar zu erkennen sind (Abb. 22).

Abb. 22: Die „Sculptor-Galaxie“ NGC 253

Ein kleiner, aber berühmter, Nebel lässt sich im Herbst auch langsam wieder blicken: Der kleine Hantelnebel M76 im Sternbild Perseus (Abb. 23).

Abb. 23: Der kleine Hantelnebel M76.

Auch der Herbsthimmel hat noch viele weitere interessante Beobachtungsziele zu bieten, allen voran in der Kassiopeia-Region, die so einige offene Sternhaufen wie etwa den berühmten „Eulenhaufen“ NGC 457 (Abb. 24) oder die beiden Haufen „h Persei“ und „Chi Persei“ (Abb. 25) bietet.

Abb. 24: Der Eulenhaufen NGC 457

Abb. 25: Die beiden offenen Sternhaufen h Persei NGC 869 und Chi Persei NGC 884

Der Winter – Orion und offene Haufen

Der Winter bietet dank seiner langen Nächte die besten Bedingungen für Beobachtung und Astrofotografie – wenn auch zu weniger angenehmen Temperaturen. Das wohl bekannteste und hellste Objekte, den der Winterhimmel zu bieten hat, ist der majestätische Orionnebel M42 (Abb. 26).

Abb. 26: Der Orionnebel M42

Im Grunde lässt er sich in einer klaren dunklen Nacht bereits mit bloßem Auge als ein matter Fleck beobachten, in einfachen Amateurgeräten schimmert er schon sichtlich in einem magischen bläulichen Lichtschimmer.

Weniger hell, aber dennoch mit lichtstarken Geräten gut zu sehen, ist der „Running Man“-Nebel NGC 1977, der sich unmittelbar neben dem Orionnebel befindet und in vielen Aufnahmen mit diesem zusammen auftaucht (Abb. 27).

Abb. 27: Der „Running Man“-Nebel NGC 1977

Der Oriongürtel mit seinen drei strahlend hellen Sternen Alnitak, Alnilam und Mintaka dürfte jedem, der den Winterhimmel einmal beobachtet hat, ins Auge gesprungen sein. Am Stern Alnitak liegen gleich zwei Nebel, die jedoch von ihm derart überstrahlt werden, dass sie sich eher für Astrofotografie als für visuelle Beobachtung eignen: Der Flammennebel NGC 2024 und der Pferdekopfnebel B33 (Abb. 28).

Abb. 28: Der Flammennebel NGC 2024 und der Pferdekopfnebel IC 434/B33

Ein weiterer bekannter Reflexionsnebel, das aber meistens ein Ziel von Astrofotografen als von visuellen Beobachtern ist, ist der Nebel M78, der sich nicht weit vom Oriongürtel aufhält (Abb. 29).

Abb. 29: Der Reflexionsnebel M78

Ein weniger leuchtkräftiges, dafür aber historisch bedeutenderes Objekt befindet sich gleich unweit des Orionnebels im Sternbild des Stiers: Der Krebsnebel M1 – der Überrest einer Supernova, die im Jahr 1054 n. Chr. von chinesischen Astronomen beobachtet und festgehalten wurde (Abb. 30).

Abb. 30: Der Krebsnebel M1

Spiegelteleskope größeren Durchmessers können dem Beobachter dieses Objekt in einer dunklen Nacht problemlos zeigen.

Nicht weit vom Krebsnebel kann der Beobachter ein weiteres Objekt ausmachen: Die Plejaden M45, die nachts in dieser Jahreszeit bereits hoch am Himmel stehen – den einzigen offenen Sternhaufen, den man klar und deutlich ohne die Zuhilfenahme eines Geräts sehen kann (Abb. 31).

Abb. 31: Die Plejaden M45 mit ihrem Reflexionsnebel

Für visuelle Beobachter hat der Winterhimmel auch viele sehenswerte große und kleine offene Sternhaufen zu bieten, allen voran im Sternbild des Fuhrmanns. Dort findet der Beobachter sehr schnell etwa die drei offenen Sternhaufen M36, M37 und M38 (Abb. 32), aber auch das Sternbild des Stiers enthält viele kleinere offene Haufen, die in Geräten größerer Brennweite ebenfalls sehr herrlich aussehen.

Abb. 32: Die offenen Sternhaufen M38 und NGC 1907

Der Winter hat aber noch viele weitere Highlights zu bieten, insbesondere für die Astrofotografen. Der Rosettennebel (Abb. 33) beispielsweise ist ein großer prächtiger Emissionsnebel, der für visuelle Beobachtung eigentlich viel zu schwach ist, fotografisch sich aber gut nachweisen lässt.

Abb. 33: Der Rosettennebel

Einen ähnlich faszinierenden Anblick bietet unweit vom Rosettennebel der Weihnachtsbaumhaufen zusammen mit dem Konusnebel – ein Gebiet, das ebenfalls ein sehr beliebtes Ziel vieler Astrofotografen darstellt (Abb. 34).

Abb. 34: Der Weihnachtsbaumhaufen, zusammen mit dem Konusnebel

Der Nordhimmel

In unseren Breiten – soll heißen: in Deutschland und generell Mitteleuropa – gibt es einen gewissen Himmelsausschnitt, den wir das ganze Jahr über sehen können. Nämlich den Nordhimmel.

Der Nordhimmel bietet jedem passionierten Beobachter und Astrofotografen eine Menge sehenswerter Objekte. Das Sternbild des Großen Wagens und seine unmittelbare Umgebung enthalten beispielsweise gleich eine ganze Reihe prominenter Galaxien wie etwa die Whirlpool-Galaxie M51 (Abb. 35), die Feuerradgalaxie M101 (Abb. 36), die Bode-Galaxie M81 und die Zigarrengalaxie M82 (Abb. 37), die in jedem Gerät kleiner Brennweite gleichzeitig betrachtet werden können, die schöne Balken-Spiralgalaxie M106 (Abb. 38) und die Sonnenblumen-Galaxie M63 (Abb. 39) mit ihren außergewöhnlichen Verdichtungen in ihren Spiralarmen.

Abb. 35: Die Whirlpool-Galaxie M51

Abb. 36: Die Feuerradgalaxie M101

Abb. 37: Die Bodes-Galaxie M81 und die Zigarrengalaxie M82

Abb. 38: Die Galaxie M106

Abb. 39: Die Sonnenblumen-Galaxie M63

Auch das Sternbild des Drachen bietet neben der Galaxie M102 die wunderschöne Nadelgalaxie NGC 5907 (Abb. 40), die mit ihrer Form stark an die weiter oben erwähnte Nadelgalaxie NGC 4665 erinnert.

Abb. 40: Die Galaxie NGC 5907

Visuell eher unscheinbar, fotografisch dagegen von atemberaubender Schönheit, findet sich beispielsweise noch der Irisnebel NGC 7023 im Sternbild des Kepheus (Abb. 41).

Abb. 41: Der Irisnebel NGC 7023

Fotografisch ebenfalls ein sehr beliebtes Objekt des Nordhimmels ist der „Blasennebel“ NGC 7635, der visuell aber auch schwer zu erfassen ist (Abb. 42).

Abb. 42: Der Blasennebel NGC 7635

Natürlich hat auch der Nordhimmel noch viele weitere astronomische Sehenswürdigkeiten zu bieten, doch würde es etwas weit führen, sie hier alle aufzuzählen. Und umso spannender wird es für den Betrachter, ein neues himmlisches Juwel selbst zu entdecken.

Der Messiermarathon

Eine besondere Art des astronomischen Wettbewerbs ist der sogenannte Messiermarathon. In diesem gilt es, innerhalb einer einzigen Nacht alle 110 Messierobjekte aufzufinden, und zwar nur mit einem manuell gesteuerten Teleskop, also ohne die heutzutage üblicherweise verwendeten automatischen Aufsuchmechanismen wie etwa ein GoTo.

Ein Messiermarathon kann allerdings aufgrund der jahreszeitlich verschiedenen Sichtbarkeiten der Objekte nur im Frühling – etwa Ende März oder Anfang April – durchgeführt werden. Das Zeitfenster für diesen „Contest“ ist somit relativ schmal. In einer abgeschwächten Variante wird derjenige zum Gewinner ernannt, der innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne – etwa 2 Stunden – möglichst viele der aufgelisteten Objekte erfolgreich aufsucht.